[스크랩] 한 반도의 삼국의 대립. 당의 멸망과 5대의 혼란 - 이길상

한 반도의 삼국의 대립. 당의 멸망과 5대의 혼란 - 이길상

(마립간신라부터 ~ 후백제 견훤까지)

가. 한반도의 고대사회

(1) 마립간 시대의 신라

한반도에 관한 고대의 역사기록은 고려 중기(1145)에 편찬된 삼국사기와 고려말기에 편찬된 삼국유사(三國遺事)가 있고, 이외에 중국측과 일본측에 사료(史料)가 약간씩 남아 있다.

한반도에 관한 고대의 역사기록은 고려 중기(1145)에 편찬된 삼국사기와 고려말기에 편찬된 삼국유사(三國遺事)가 있고, 이외에 중국측과 일본측에 사료(史料)가 약간씩 남아 있다.

삼국시대라 하여 삼국사기에는 신라, 고구려, 백제의 건국을 각각 기원전 57년, 37년, 18년으로 기술하고 있으나, 그것은 삼국의 건국이 그렇다는 것이고, 아직도 한반도에는 삼국 외에도 가야연맹을 비롯한 많은 소국들이 병립하고 있었다.

이 소국들이 562년 대가야가 신라에 병합된 것을 마지막으로 모두 삼국에 흡수되어 이른바 삼국시대로 정립(鼎立)되었다가 660년 백제가 무너지고 668년에는 고구려 역시 나, 당 연합군에 의해서 무너졌다.

신라가 당나라 세력을 몰아내고 676년 서쪽으로는 대동강 입구에서부터 동쪽으로는 영흥만에 이르기까지를 북방경계선으로 한반도 대부분을 차지하여 통일신라가 성립되었다. 대가야가 멸망한 562년부터 고구려가 멸망한 668년까지 약 100년간이 엄격한 의미에서 삼국시대라 할 수 있다.

그렇게 되면 기원전 후부터 이 삼국의 정립시기까지 600년 가까운 긴 세월이 공백이 되는데 이 시기를 어떻게 시대명칭을 불러야 할지가 문제로 대두된다. 이 시기에 있었던 수십개의 국가들 중, 고구려, 백제, 신라를 제외하면 기록으로 남아있는 것은 거의 없고, 다만 최근의 발굴에 의해서 고고학적인 자료만 남기고 있기 때문에 문제를 더욱 어렵게 만들고 있다.

그래서 학자들에 따라서는 원삼국시대, 혹은 성읍국가시대, 또는 부족연맹시대 등으로 부르기도 한다. 그러나 이 시기 역시 3국을 중심으로 편년을 설정할 수밖에 없는 사료의 한계 때문에 삼국시대에 포함시켜 역사를 서술하고 있지만, 억측(臆測)만 무성할 뿐, 실상을 밝히는데는 어려움이 많다.

이시기에 있었던 많은 일들 가운데 마립간 시대의 신라, 나주 고분군과 백제, 그리고 광개토대왕릉비문과 고구려 이 세가지만 잠시 살피고 중국의 송나라로 들어가 보자.

만주와 몽고(滿蒙)계통의 사회에서는 우두머리를 칸(khan) 혹은 카한(可干, 可汗, 汗, 干)으로 불렀는데, 신라의 왕호에서 거서간(居西干), 마립간(麻立干) 등의 명칭에서 보이는 간(干)과, 부여에서 족장(族長)명인 마가(馬加),우가(牛加) 등에 쓰인 가(加), 그리고 가야에서 아도간 여도간 등의 9간 등에 붙인 간(干)과는 어떤 연관성이 있다고 볼 수 있다.

이들 간(干)과 가(加), 그리고 칸은 우두머리를 뜻하는 말로서 한자의 음을 빌려 그렇게 기록했을 따름이고 그 자의(字意)와는 관계가 없다는 것이 지금까지 알려진 일반적인 사실이다.

삼국사기 신라 본기에 의하면 시조 박혁거세를 거서간이라고 불렀고, 삼국유사 왕력표에는 그의 아들 2대 남해 차차웅도 역시 그렇게 불렀다고 기록되어 있다. 삼국사기에 따르면, 거서간이란, 진(辰)에서는 왕을 말한다고 하였으며, 혹은 귀인을 부를 때 그렇게 칭한다(.... 居西干 辰言王 或云呼貴人之稱)라고 기록하고 있다.

居西가 중국식 발음으로는 쥬시에 가깝고, 干의 한자 원음은 갼에 가깝기 때문에 거서간은 "쥬시갼"이 된다고 볼 수 있는데, 순 우리말에 그런게 있는지 모르겠다. 그러다가 3대 유리부터는 니사금(尼師今)이라고 불렀고, 니사금은 잇빨 자국(齒理:잇금)을 말한다고 한다. 그리고 삼국사기에는 19대 눌지부터 22대 지증까지 4왕을, 그리고 삼국유사에는 17대 내물부터 22대 지증까지 6왕을 마립간(麻立干)이라고 불렀다.

마립간에 대해서 삼국사기의 주(注)에서는 "김대문이 말하기를 마립은 방언으로 말둑을 말하는 것이며, (말을 맬) 말둑을 잡는(정하는)것은, 계급(位)에 따라서 자리를 정하여 두는 것이다. 곧 왕의 말둑이 主(위)가되고,신하의 말둑이 그 아래로 가지런하게 벌려있게 되는 것임으로, 이로 인하여 이름하는 것이다"(金大問云 麻立者 方言謂궐(木厥) 也 궐而試操 准位而置 則王 爲主臣궐 列於下 因以名之)

이것은 맨 윗자리에 있는 말둑에 말을 매는 사람을 말둑간, 즉 우두머리라는 뜻인데, 지금 사회라면 어떤 모임에서 각자 타고 온 승용차를 주차시킬 때 가장 윗 자리에 차를 주차시키는 사람이 우두머리라는 뜻이 된다. 그리고 마립은 마리(頭) 혹은 마루(宗)를 가르치는 우리말로서 마립간은 곧 우두머리라는 뜻을 지녔다고 말하는 학자도 있다.(말둑 궐=木+厥. 한자가 화면에 나타나지를 않네요

그러다가 지증왕 4년(503)에 "지금 군신들이 한 뜻으로, 신라국왕이라 호칭하기를 삼가 아룁니다 하니, 왕은 이를 따랐다"(...今群臣一意謹上號新羅國王 王從之)라고 하는데, 이 때부터 국호를 신라, 왕호를 왕이라고 불렀다는 것이다.

마립간이라고 부르던 이 시기, 즉 내물왕에서부터 지증왕 까지(5세기 초~6세기 초) 사이에 특이한 돌무지덧널무덤(積石木槨墳)이 조영되었고,최근의 발굴에서는 금관을 비롯한 많은 부장품들이 나왔는데 이것이 이 시기에 한정해서 나타났다가 이 후 사라진 후 다시 나타나지 않고 있다는 것에 대한 일단의 의심을 가져보는 것도 흥미 있는 일이다.

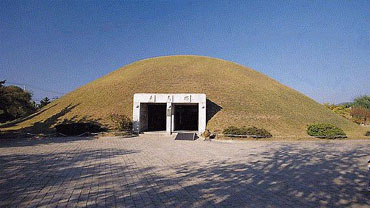

장례와 묘제의(葬墓)의 풍속은 매우 보수적이기 때문에, 다른 문화에 쉽게 동화되지 않는 특성이 있다. 지금도 사자(死者)의 시신(屍身)을 매장(埋葬)하고, 그 위에 봉분(封墳)을 만드는 것은 우리들만의 풍속이다. 돌무지덧널무덤이란 평지에 약간의 땅을 파고 그 위에 나무로 방을 만든 다음(木槨), 시신과 부장품을 널(木棺)에 넣어 안치하고, 나무 방을 사람의 머리만한 돌로 두껍게 덮은 후, 그위에 흙을 다시 덮어 봉분을 만든 것으로서, 지금 경주 황남동에 있는 고분 등이 여기에 해당된다.

이 가운데 우리들이 천마총이라고 부르는 황남동 제155호 분과 황남대총이라고 부르는 제 98호분, 그리고 노서동 고분군의 호우총(壺塚)등이 발굴되어 이미 학계에 보고 된 바 있다.

이것은 돌방(石室)이나 벽돌방(塼室)을 만들고, 기다란 통로를 만든 뒤, 시신과 부장품을 안치하고, 그 위를 흙으로 덮고 통로의 입구를 막았던(횡혈식 석실분)고구려와 백제의 분묘 양식과는 아주 다른 뿐 아니라 신라에서조차 이런 형태는 이 시기에 한정되어 있다.

지금의 입장에서 이들 고분들의 장단점으로 보면,고구려나 백제의 무덤 대부분을 차지하고 있는 횡혈식석실분은 단단한 돌이나 벽돌로 방을 만들었기 때문에 벽이나 천장에 그림은 그대로 볼 수 있다. 그러나 쉽게 무덤을 뚫고 들어갈 수 있었기 때문에 부장품은 도굴되어 거의 없는 상태다.

반대로 이 신라의 적석목곽분은 나무로 방을 만들었기 때문에 세월이 지나면서 나무가 썩어 내려 앉았고, 때문에 벽화는 볼 수 없지만, 그 부장품은 도굴을 면할 수가 있어서, 최근의 발굴 기법을 통해 많은 부장품이 고스란히 나오고 있어서 세상 사람들을 놀라게 하고 있다.

그 부장품 중에서 우리들의 관심을 끌게하는 것은 出자형의 금관을 비롯해서, 귀걸이, 팔지, 요대 등의 금, 은, 옥 세공품과 유리제품들인데, 이를 두고 학계에서는 의견이 분분하다.

그 부장품 중에서 우리들의 관심을 끌게하는 것은 出자형의 금관을 비롯해서, 귀걸이, 팔지, 요대 등의 금, 은, 옥 세공품과 유리제품들인데, 이를 두고 학계에서는 의견이 분분하다.

무덤의 주인이 왕이라면, 이 무덤 역시 능(陵)이라 불러야 되고, 금관도 왕관이라고 해야 되지만, 무덤이 주인을 알릴만한 아무 것도 없기 때문에, 그냥 몇 호 분(墳) 혹은 무슨 총(塚)으로 불리고 있다.

그런데 155호분의 유물 중에는 벽화 아닌 그림이 나와서 세상을 더욱 깜짝 놀라게 만들었다. 이 무덤에서 나온 말의 안장(鞍裝)에는 그 양쪽에 흙이 튀어 오르는 것을 방지하기 위한 보호대, 즉 장니(障泥)에는 자작나무 껍질을 여러 겹으로 꽤 매고 그 위에 천마(天馬)라고 생각되는 말의 그림이 그려져 있었다.

이것은 통일 이전 신라의 것으로는 남아 있는 유일한 그림이기 때문에 이름도 천마총이라고 부르게 되었고, 신라가 북방 기마민족(유목민)의 후예라는 것을 증명하는 중요한 자료를 제공하였다.

그리고 금관과 요대 등의 장식품에 대해서는 부장(副葬)용과 의식(儀式)용이라는 두 가지 학설이 있다. 부장용이라고 보는 것은, 이것을 평시에사용하기에는 모양은 너무 크고, 금판(金版)이나 금사(金絲)는 너무 얇고 가늘기 때문에 몸이 맞지 않을 뿐더러 조금만 흔들어도 떨어지거나 구겨진다는 것이다.

그러나 생시에 사용하지 않던 것을 부장용으로 한다는것은 상식적으로 납득할 수 없고, 따라서 특별한 의식이 있을 때 이것을 조심스럽게 사용하였을 것이라는 것이 의식용이라고 주장하는 사람들의 의견이다. 그리고 그많은 유리제품들인데, 이를 두고 신라에서는 유리제조 기술이 상당히 발달되었다고 교과서에까지 적고 있지만, 이 후 유리제조 기술의 맥을 잇지 못한 것에 대한 설명이 없다. 그래서 일부에서는 이집트에서 만들어진 유리제품을 수입했다고 보고 있는데, 그 먼 통상로를 따라 경주까지 왔다면, 유리제품 이외의 다른 것도 있었을 것이고, 그것이 어떤 것이지를 밝히지 못하고 있으니 답답할 노릇이다.

호우총(壺 塚)에서는 고구려 광개토대왕의 제사(祭祀)때 사용한 청동제 항아리인 호우가 다른 부장품과 함께 출토되었고, 이 호우는 뚜껑이 딸린 합(盒)으로, 그릇 밑받침에 "을묘년 강상광개토지 호태왕 호우십"(乙卯年岡上廣開土地好太王壺十)이라는 15자의 명문(銘文)이 새겨져 있어서, 415년(장수왕 3)에 만들어 졌음을 알 수 있으나, 이 호우가 어떤 경로와 이유로 경주까지 흘러 들어왔는지는 분명하지 않다.

이런 저런 것을 종합해 보면, 마립간 시대의 신라는,다른 문명세계와 접촉하였던, 금을 가진 다른 이주민 집단이 들어와서, 먼저 있던 지배집단과 융합하는 과정에서 계림신화를 만들었고, 박(朴) 석(昔)으로 두 집단으로교체되던 니사금(尼師今)에 김씨가 등장하여, 박, 석 김의 세 집단으로 교체되었고, 마립간시대에는 아예 김씨의 세습왕조가 시작되었는데 이는 마립간 김씨의 세력이 다른 두 집단의 세력보다 강했다는 것을 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

이 시기에 신라는 고대국가의 체제를 갖추게 되었다고 하는데, 마립간이라고 불렀던 이들의 먼 조상은 어디에서 온 것인지, 그 정체를 지금까지 확실히 밝히지 못하고 있다.

(2) 마한 백제와 나주 고분군

마한(馬韓)은 한반도 중부 이남지역에 분포한 삼한(三韓) 중에 가장 큰 나라로서, 대체로 BC 1세기~AD 3세기에 경기·충청· 전라도지방에 54개의 소국(小國)이 등장했다.

마한(馬韓)은 한반도 중부 이남지역에 분포한 삼한(三韓) 중에 가장 큰 나라로서, 대체로 BC 1세기~AD 3세기에 경기·충청· 전라도지방에 54개의 소국(小國)이 등장했다.

진수(陳壽)의 삼국지 위지동이전에 따르면, 마한 54소국은 큰 나라는 1만여 가(家), 작은 나라는 수천 가로서, 모두 합하면 10여 만 호(戶)가 되고,

각 소국에는 세력의 대소에 따라 신지(臣智)·읍차(邑借)라 불렀던 군장이 있었다고 기록하고 있다.

마한 소국을 형성한 주체에 대한 국내 학계의 의견은 마한족이라는 별개의 종족이 한반도 중남부 지역에 이주 정착하여 성립시켰다고 보는 것과, 선주(先住) 토착집단의 점진적인 발전의 결과 삼한이 대두했다고 보는 두 가지 설이 있다.

이 두 가지 설 중에서 뒤에 것에 대한 논거는, BC3~2세기 중남부 지역에는 좁은놋단검(細形銅劍) 문화를 배경으로 다수의 정치집단이 존재했는데, 더욱 선진적 정치집단은 다른 지역에 비해 충남·전라 지역에 밀도있게분포함으로써 이들이 마한 소국의 상당 부분을 이루었다는 것이고, 따라서 한강 유역의 백제국 중심의 소국연맹체와 목지국(目支國) 중심의 토착세력권이 병존하는 상태였으며,이후 백제국 중심의 소국연맹체가 점차 마한의 주도권을 장악하면서 새로운 형태의 편제 질서를 확립해간 것으로 보고 있고, 학계에서도 대체로 이 설을 따라고 있다.

다른 한편에서는, 고조선이 멸망한 BC 1세기 이후,북쪽으로부터 위만조선계와 부여계 이주민집단이 들어와 정착하면서, 철기문화가 보급되는 등의 정치 문화적 변화가 일어났고, 그 변화 속에서, 새로운 세력권이 형성되어, 청동기문화 단계의 선주집단을 지배하였고, 그리하여 2세기 이후부터 백제가 마한을 완전히 통합할 때까지 마한 지역은 이들 여러 개의 세력으로 구성된 많은 소국이 있었다고 보는 견해다.

토지의 인구 부양력이 우리나라에서 가장 높은 이지역에, 토착세력이든 이주세력이든 간에 강력한 지배 계급이 있었다는 근거는, 많은 고인돌이 이 지역에 분포되어 있고, 그 가운데는 북방식의 양식도 있으며(고창 고인돌) 나주일대에는 지금도 주인을 알 수 없는 많은 고분 군이 있다는 데서도 찾을 수 있다.

특히 그 고분군 중에는 일본의 고분시대에 나타나는 전방후원분이 있는데, 이를 두고 양국 학계에서는 논쟁이 분분하다. 그리고 진수의 삼국지 동이전 삼한조에는 "사방이 4천리나 되는 한은 대방의 남쪽에 있고,동서는 바다로 막혔으며(경계를 삼고) 남쪽은 왜와 접하고 있다"(韓在帶方之南東西以海爲限 南與倭接 方可四千里...)라는 기사를 두고도 양국간의 논쟁이 만만치를 않다.

일본측의 주장은 그들의 역사에 기록된 임나일본부가 한반도 남쪽에 자리잡고 있었고, 이 때부터 한반도를 경영했으므로 일제의 한반도지배는 새삼스러운 것이 아니라는 논리를 펴는 근거가 되기도 했다.

그러나 이것은 한반도 남쪽에 있던 세력의 일부가 일본 열도에 양자(?)로 건너 가서 그곳을 지배하였고, 세력을 넓히면서 2600여 기(基)나 되는 전방후원분을 만들었을 것이다. 다시 말하면 이른바 일본역사의 한 시기인 고분시대(4세기~ 7세기경)의 주인공은 한반도 남쪽으로부터 이주해 간 백제계(부여계 내지는 고구려계)의무리가 그 주인이 되었다는 것이다.

그리고 이들이 그 본가인 한반도 남쪽에도 어떤 형태로든 교류했을 것이라는 것은 쉽게 짐작할 수 있다. 그렇다면 南與倭接에서, 왜의 본가(本家)가 있었던 곳은 나주일대라고 추정할 수도 있을 것이다.

다만 이런 형태의 무덤이 다른 곳에서는 찾을 수 없고, 일본과 우리나라 남부 일부 지역에서 보이고 있다는 것은 그 원형이 어디인가를 두고 논쟁을 하고 있을 따름이다. 문화의 전파과정을 두고 서로가 먼저라고 생 때를 쓰는 것은 일본과 우리나라에서만 볼 수 있는 현상이다. 왜 이런 현상이 생겼을까?

(3) 고구려 광개토대왕릉비문

삼국가운데 가장 먼저 국가체제를 갖추고 발전한 것은 고구려이고, 그 고구려에서 가장 위대한 업적을 남긴 것이 광개토대왕으로서, 그의 사후 그의 아들 장수왕이 부왕의 위업을 기리기 위해 세운 것이 이른바 광개토대왕비(廣開土大王碑)인데, 이것이 오랜 세월 동안 묻혀있다가 1884년 한 일본군 장교에 의해서 발견되었고, 그 탁본이 세상에 공개됨에 따라 광개토대왕의 많은 업적이 세상에 빛을 본 반면, 한일간에는 또다른 논쟁의 불씨를 넘겨주었다.

이 비가 있는 곳은 현재의 중국 길림성(吉林省) 즙안현(集安縣) 통구(通溝)로서, 비신(碑身) 높이 5.34 m. 각 면 너비 1.5 m의 자연석을 약간 손질하여,1면부터 4면까지 총 1,802자가 예서체로 음각되어 있다.

오랜 세월 동안 방치 상태에 있었기 때문에 마모가 심하여 알아 볼 수 없는 글자도 있으나, 앞뒤의 문맥을 잇는데는 큰 지장이 없고, 그 내용은 시조의 탄생과 건국과정 등의 조상의 내력과, 광개토대왕의 즉위 후 대외정복사업을 연대순으로 상세하게 나열하였으며, 수묘인연호(守墓人烟戶)를 서술하여 묘의 관리 문제를 마지막으로 적었다.

한·일 고대사학계의 최대 쟁점이 되어 온 구절은 1면 후반부에 있는 것으로써 이에 대한 일본측의 해석은 다음과 같다."백잔과 신라는 오래 전부터 (고구려)속민으로 조공을 바쳐왔고, 신묘년 왜가 바다를 건너와서 백잔과 □□□라를 파해 (왜/일본)신민으로 삼았다(...百殘新羅舊是屬民由來朝貢而倭以辛卯年來渡海破百殘□□□羅以爲臣)”

百殘은 백제를 낮추어서 쓴 것이 분명하나 마모가 심하여 판독할 수 없는 글자는 任那加羅 혹은 加倻 新羅라고 본다면, 백제를 파해 임나가라의 신민으로 삼았다. 혹은 백제, 가야, 신라를 파해 신민으로 삼았다는 것이된다. 어떤 것이든 왜가 이들을 파하여 신민으로 삼았다는 것이다. 이를 근거로 4세기 한반도 남단에 일본의 식민지를 건설하였고, 일본서기(日本書紀)에 나오는 임나일본부(任那日本府)가 그것이라고 주장한다.

이에 대해 정인보(鄭寅普)는 해석상의 모순을 지적하였고, 천관우는 "신묘년에 왜가 바다를 건너오자 백제와 가야 신라가 이를 파하고 신민으로 삼았다"라고 다른 해석을 하였고, 재일(在日) 사학자 이진희(李進熙)는,비문 중 왜(倭) 이하 도(渡)·해(海)·파(破) 등 4자를 믿을 수 없는데 그 이유는이 네 글자는 다른 글자에 비해서 크기가 맞지 않고, 옆으로 글자가 퍼져 나와 있는데,이것은 석회를 발라서 새로 글자를 만들었기 때문이라고 하였다.(가로 일직선으로 선을 내리 그으면 이 네 글자만 선 밖으로 나온다는 것이다.)

또한 1972년 일본인 사에키 유세이(佐伯有淸)도 당시 일본군 참모본부가 비밀리에 이 문제에 개입한 전말을 폭로하여 이진희의 주장을 바쳐주기도 하였다.

이어 1981년 이 비문을 연구해 온 이형구(李亨求)는 비문 자형(字型)의 짜임새(結構)와 좌우행과의 비교에서 나오는 자체(字體)의 불균형 등을 들어, ‘百殘新羅舊是屬民由來朝貢而後以辛卯年不貢因破百殘倭寇新羅以爲臣이 본래의 기록이라고 하였다.

이것은 倭’는 ‘後’를, ‘來渡海破’는 ‘不貢因破’를 일본인이 위작(僞作)한 것이라고 지적하였고, 그럴 경우 그 신묘년 기사는 "백제와 신라는 예로부터 고구려의 속국으로 조공을 바쳐왔는데, 그 뒤 신묘년부터 조공을 바치지 않으므로 백제·왜구·신라를 파해 신민으로 삼았다"는 것이 된다.

과거, 현재, 미래라는 시제(時制)가 없고, 띄어쓰기를 하지 않으면서 주어와 술어의 위치에 따라서는 그 해석이 달라지는 한문의 속성이 이렇게 어렵게 만들고 있다. 이런 것이 또한 한문의 묘미라고도 할 수 있다.